����

�A�h�x���[

�� ���̎ʐ^������

| �ʎ��̑傫�� | 8g�`15g |

| �F | �������i��⎇��тт��Â��ԐF���j |

| �� | �������� |

| �� | ����ɒ������сA�Ƃ������� |

�H��

�H��

�_��������A�u�₩�ȊÂ�

�����E���H�K��

�����E���H�K��

�ʎ��̎����菜���s���[����ɂ������̂��X�C�[�c������Ȃǂɉ��H���܂�

| ���Y�K�� | ���Y��8���A70a |

|---|---|

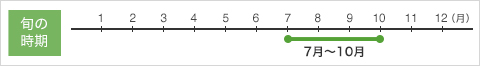

| ���Y�̌��ʂ� | ����17�N�x 1.0t ����28�N�x 5.0t |

| �͔|�̂������� | �E���̉w(�����̗����ǂ���)�̐V�K�J�݂ɂ������āA���H��𒆐S�ɓ��Y�i�J���̎��g�݂�i�߂Ă����Ƃ���A�j���[�W�[�����h���ő�̐��Y���ł��錒�N�ʎ��u�{�C�Y���x���[�v��m��B �E����15�N�ɔ_�ƎҁE���H�ƎҁE���ʋƎ҂���g���āu�A�h�x���[���Y���c��v��ݗ��B���{���̃{�C�Y���x���[�̎Y�n���Ɏ��g�ށB �E����17�N�x�̃W�F�g���̎Y�ƌ𗬎��Ƃɍ̑��B�c�̒A�͔|�w�����j���[�W�[�����h�����B �E�A�h�x���[�͓��{�ł͐V��ʎ��ł��������߁A�_��͈�؎g�p�ł����A�܂��A�j���[�W�[�����h�Ƃ̋C��̈Ⴂ���ۑ�͑����������A���s����̖��͔|�ɐ����B |

| ���݂̎���� | ���̉w�@�����̗����ǂ��� |

| �O�H�E���H�Ƃ̎���̈ӌ� | �o�^���W�̊W�ɂ��A�h�x���[���Y���c��̉�������W�g�p���������i�݂̂̔̔��ƂȂ�܂� |

| ���̑� |

1.�A���g�V�A�j�� ①�������t�z�̉��P(�э���) ②�Ö������̉��P ③�_���環�ǂ̕ی� ④���͂̌��� ⑤�̑���Q�̗\�h(�{�C�Y���x���[�A���g�V�A�j��) ⑥���A�a�ߎ_���̗}�� ( ���� ) 2.�t�F�m���b�N�X ①�X�N����Q���P ②�R�_����p 3.�t�_ ①�j�_�E�A�~�m�_�̑�ӂɕK�v ②�R�n�����A�����ύt�ۂ̂ɕK�v ③�זE��g�D�̑�ӂɕK�v |

���₢���킹��

�A�h�x���[���Y���c��

��520-1217 ���ꌧ�����s���ܐ쒬�c��89 �i�����s���H����j

![]() TEL0740-32-1580

TEL0740-32-1580

���J�Ƃ����炵

�� ���̎ʐ^������

�b��s�̐��J�n��ł̂ݍ͔|����Ă��܂��B�`�̓V�V�g�E�ɋ߂��A

�b��s�̐��J�n��ł̂ݍ͔|����Ă��܂��B�`�̓V�V�g�E�ɋ߂��A�ʎ��͋Ȃ���₷���A��l�܂肵�Ă���B

��͔��ɔ����A�Ȃ��Ȃ���Â݂��܂ށB

�H��

�H��

�炪���ɔ����A�N�Z���������߁A�T���_���ɂ��g�p�����B

�����E���H�K��

�����E���H�K��

�Ă����A�u�ߕ��A�T���_���F�X�ȗ����Ŏg�p����Ă���B

| ���Y�K�� |

�͔|�ʐ� 16a �͔|�ː� 8�� �N�ԏo�ח� 0.5t |

|---|---|

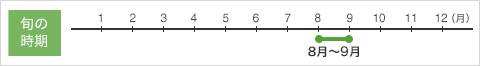

| ���Y�̌��ʂ� | ������i�ݐ��Y�҂����X�Ɍ����X���ɂ���B �b��s�b�쒬���J�n��ł͔̍|�Ő��Y�҂������Ȃ��̂������A�̘H��������A���Y�҂�������B |

| �͔|�̂������� | �̂���b��s�b�쒬���J�n��ō͔|����Ă���B |

| ���݂̎���� | �R�[�v�����A���H�X�� |

| �O�H�E���H�Ƃ̎���̈ӌ� | �[�i�� �Ǔ� 8�� ���� 7�˂������������Ă���B ����A���{���ւ̘̔H�g��Ɍq���čs�������ƍl���Ă���B |

| ���̑� | - |

���₢���킹��

�b��_�Ƌ����g���@�c�_���@���|�̔���

��528-0005 ���ꌧ�b��s����������6111-1

![]() TEL0748-62-0393�i�S���F�c�� �L�s�j

TEL0748-62-0393�i�S���F�c�� �L�s�j

���J�Ȃ���

�� ���̎ʐ^������

�炪�_�炩���A�炲�ƐH�ׂ���B�Â݂�����A�������k���ł���A

�炪�_�炩���A�炲�ƐH�ׂ���B�Â݂�����A�������k���ł���A�ς����ꂹ���A���ɂ悭�����܂��B

�H��

�H��

�炪�_�炩���A�炲�ƐH�ׂ���B�Â݂�����A�������k���ł���A

�ς����ꂹ���A���ɂ悭�����B

�`�͒��a10�p���x�Ƒ傫���A���ȉ~�`�A�ۂȂ��n�́u�В��Ȃ��v�̈��B

�F�͋ɂ߂ĔZ���A�\�ʂɂ͂��ꂢ�ȏƂ肪����B

�����E���H�K��

�����E���H�K��

�c�y��g���Ȃ��Ƃ��ĐH���邱�Ƃ��œK�B

�ϐ������Ă��ς����ꂵ�Ȃ��B

| ���Y�K�� |

�͔|�ʐ� 11a �͔|�ː� 4�� �N�ԏo�ח� 0.3t |

|---|---|

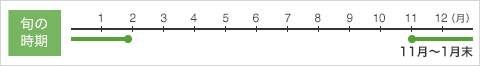

| ���Y�̌��ʂ� | ������i�ݐ��Y�҂����X�Ɍ����X���B �b��s�b�쒬���J�n��ł͔̍|�Ő��Y�҂������Ȃ��̂������A�̘H��������A���Y�҂�������B |

| �͔|�̂������� | �̂���b��s�b�쐙�J�n��ō͔|����Ă���B |

| ���݂̎���� | �R�[�v�����A���H�X�A�ʔ̓X�� |

| �O�H�E���H�Ƃ̎���̈ӌ� | �[�i�� �Ǔ� 8�� ���� 7�� ����悪����B ����A���{���ւ̘̔H�g��Ɍq���čs�������ƍl���Ă���B |

| ���̑� | - |

���₢���킹��

�b��_�Ƌ����g���@�c�_���@���|�̔���

��528-0005 ���ꌧ�b��s����������6111-1

![]() TEL0748-62-0393�i�S���F�c�� �L�s�j

TEL0748-62-0393�i�S���F�c�� �L�s�j

�k�V���i�����̂��傤�ȁj

�� ���̎ʐ^������

�]�ˎ��ォ�炱�̒n��ɂ�������B�ꎞ���R���ł���������3�N�A���̎w���Ő��Y���ĊJ���ꂽ�B�u�k�V���v�Ƃ̖��̂�������邪�A���ꌧ�ł͐̂���u�k�V���v�ł���B

�]�ˎ��ォ�炱�̒n��ɂ�������B�ꎞ���R���ł���������3�N�A���̎w���Ő��Y���ĊJ���ꂽ�B�u�k�V���v�Ƃ̖��̂�������邪�A���ꌧ�ł͐̂���u�k�V���v�ł���B�k�V���͂��Ԃ̒��Ԃł��B����������n�㕔�͎��g�F�Œn�����͔��B�����Ԃ���̂悤�ɂۂ����肵�����K�������ł��B�t�͑S�̂��ŁA�s�Ɨt���̂ݎ��g�F�����Ă���B

�K�x�ȊÖ��Ɛh��������A�Е��̂ق��A�T���_���u�ߖ�A���Ђ����ɓK���Ă���B

�H��

�H��

��{�͂��Ԃ̖��B�������k���łق̂��ȊÖ��Ɛh��������B�K�x�ȐH��������B

�����E���H�K��

�����E���H�K��

�T���_�Ȃǂ̐��H�ɓK����B

�ύ��ݗ����ɂ��K����B

�h�����������Ă���҂�Ȃǂ��u�ߕ��ɂ����p�\�B

�p���b�Ƃ����傫�ȗt�͊Ö��Ɛh��������A�u�ߗ����₨�Ђ����ɂ���Ɩ��킢�����������Ƃ��ł���B

�Е��ɂ͍œK�B

�|�g�t��X�[�v�ȂǂɌ����Ă���B

| ���Y�K�� | - |

|---|---|

| ���Y�̌��ʂ� | - |

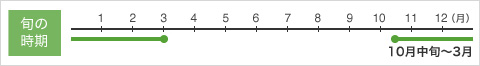

| �͔|�̂������� | �����{�ł́u�����v�Œm����ߍ]�����̖k�V���n��ŁA�]�ˎ���̖�������͔|����Ă����ߍ]�n���̓`����ł���B�����͒Е��p�Ƃ��Ă̎��ƍ͔|���傾�������A�H�����̕ω��ƂƂ��ɏ��a40�N���ɂ͎��R���ł����B ���̌�A����13�N���ɂȂ��āA�ӂƂ������R����u�k�V���̎�v����������A�����ɂ��̖�����������čĂэ͔|���n�܂����B ���̍��A���ꌧ�̔_�ƌ����Z���^�[�����ꌧ�̈琬��Ƃ��ĕ��y�����邱�Ƃ�ڎw���A�n���̔_�Ƃ𒆐S�Ƃ��Ĉ琬�͔|���s�����B |

| ���݂̎���� | ���͋ߍ]�����s����100���ŁA�s���̖�ؒ��̓X�͂ʂ��Ђ��E���傤��Ђ��Ƃ��Ĕ̔�����Ă���B�܂��A�s���̊w�Z���H�◿���ł͉��Η����̒��Łu��̑V�v�Ƃ��āu�k�V���Ɛ�����ґ�v��1�i�Ƃ��čD�]�ł��B |

| �O�H�E���H�Ƃ̎���̈ӌ� | ���{�����̓X�Ȃǂł͎�舵����ƍl������B |

| ���̑� | �J���V�E�����������ƁB |

���₢���킹��

�O���[���ߍ]�_�Ƌ����g���@�����k�x�X�@�c�_�o�ω�

��523-0896 ���ꌧ�ߍ]�����s���꒬614

![]() TEL0748-32-3317�i�S���F����j

TEL0748-32-3317�i�S���F����j

�܂ڂ낵�̈ɐ��卪

�� ���̎ʐ^������

�Č��s�ɐ��n��ō͔|����Ă���`����B�`�͒�����15�`20cm�̏��^�̐����^�ŁA�K�͊ۂ��č��͑��Z�����[�͑l�̔��̂悤�ɍׂ��B��̕����Ɨt�͗t���A�t�g�Ƃ��Ɏ��ԐF��тт₪����܂��B

�Č��s�ɐ��n��ō͔|����Ă���`����B�`�͒�����15�`20cm�̏��^�̐����^�ŁA�K�͊ۂ��č��͑��Z�����[�͑l�̔��̂悤�ɍׂ��B��̕����Ɨt�͗t���A�t�g�Ƃ��Ɏ��ԐF��тт₪����܂��B�Ɠ��̐h�݂͂��̖Ƃ��ēK���Ă��܂����A���̑��A�Е��A�ϕ��ȂǂƂ��Ă����L�����p�\�ł��B

�H��

�H��

�H�ׂĂ���Q�`�R�����Đh���Ȃ�B

�����E���H�K��

�����E���H�K��

���߂��ׂ����A���������Ȃ����߁A���낵�卪�ɂ����90���̕����܂肪����B���̂��߁A���ł�⋼���̖Ɏg�p�B���낵�h���b�V���O�E�Ɩ��p�h���b�V���O�i�ē��E�Ă����ɓK���Ă���j���B�`�����^����Ⴄ���̂����H�p�Ƃ��Ă���B

| ���Y�K�� | ���Y�҂Q�U���B����21�N��15�������������݂�65���B1���`�Q���{�ƕ�������A�̂�鎞������A�̂�Ȃ���������B |

|---|---|

| ���Y�̌��ʂ� | �͔|����ςƌ����Ă���̂́A����ŏo���Ă���A���낢��Ȍ`�̂��̂��o���āA�ɐ��卪�炵���`�����������̂����X�ł��Ȃ����ƂɗR������B���ɍ͔|��̍H�v�͂��Ă��Ȃ����A�y���甲���ď��߂Č`��m�F����B ���^�Ɏ��Ă������30�{��JA�֎����Ă����A�͔|���Ă�����āA�������Ă�����Ă���B��������̓��Y�i�Ƃ��č͔|�B |

| �͔|�̂������� | 1697�N���{�_�ƑS���ɐh�ݑ卪�̋L�ڂ�����A�]�ˎ��ォ�狼���̖Ƃ��č͔|����Ă����B |

| ���݂̎���� | �z�e���A��Â̗��فB���X�g�����ȂǁB |

| �O�H�E���H�Ƃ̎���̈ӌ� | ���̒����ɂ́A�P�{����Ώ\���ł��邽�߁A���ꂩ����H�i�𑝂₵�Ă����\��ł��B �ӂ�ӂ��卪��Ԃ�卪�A�卪�X�e�[�L�ɂ��Ă��������B |

| ���̑� |

�ɐ��R�̕W��280�`300���̐�̉��ŁA�͔|����ςȂ��̂��܂ڂ낵�̈ɐ��卪�ƌ����A����ȉ��̕W���ō͔|������̂��ɐ��卪�ƌ����܂��B ����21�N�����玠��̖�ؖ��͌��㎖�ƂŁA13�i��̒��ɓ����Ă��܂��B ���ڎ���ł͑�����ł̑��t�ł����A�����𒍕��҂ɕ��S���Ē����Ă���܂��B |

���₢���킹��

�L����Ё@�ɐ��̗��E�{�ʂ̐X

![]() TEL0749-58-0390�i�S���F�ɓ��j

TEL0749-58-0390�i�S���F�ɓ��j

���c�Ȃ�

�� ���̎ʐ^������

�Γ�s�̉��c�n��𒆐S�ɍ͔|����Ă���b��̓`����B�����ȑO����͔|����Ă���ƌ����Ă���ݗ���̂Ȃ��ł��B

�Γ�s�̉��c�n��𒆐S�ɍ͔|����Ă���b��̓`����B�����ȑO����͔|����Ă���ƌ����Ă���ݗ���̂Ȃ��ł��B60�`80��/�̏��Ԃ�̂Ȃ��ŁA��͔����A���͏_�炩���B�܂��A�����𑽂��܂݁A���ŐH���Ă��A�N�����Ȃ��A�ق�̂�Â݂�����܂��B

�H��

�H��

�i�X���L�̂����݂��Ȃ��B

�����E���H�K��

�����E���H�K��

���ʂ̃i�X���p�r�͍L���A�̂肽�Ă͐��H���B�Е��A�Ă��i�X�A�ϐ����Ɏg����B

| ���Y�K�� | 90�� |

|---|---|

| ���Y�̌��ʂ� | ������p���B���i�X�n�ŁA�͔|���Ԃ������B�A���Q������邽�߁A�ޏ�N�ς��č͔|���Ă���B |

| �͔|�̂������� | �̂������Ă����i�X�ŁA�n��̒��ōL���A�q�����Ă����B�Γ�s�̒��ł͍L�����Ă���B |

| ���݂̎���� | �ʉ��ƎҁA���H���ƎҁA���H�X�� |

| �O�H�E���H�Ƃ̎���̈ӌ� | ���H�X�͗ʔ̓X�����F�m�x���グ���ŁA��Ԑ�`�ɂȂ�ƍl���Ă��܂��B���j���[�ɂȂ�A���̏�ŐH�ׂĂ����������Ƃ��킩��Ƃ������Ƃ͑�ό��ʂ����邱�Ƃł��B |

| ���̑� | �ʔ̓X�ł͗������@���킩��Ȃ����Ƃ⎎�H�̎��Ԃ��Ȃ��ł����A�O�H�Ȃ�A���j���[�Œ��ɂ��q����ɏЉ�Ē�����̂ŁA��ϊ��҂��Ă��܂��B |

���₢���킹��

JA�������@���|���Y�̔���

![]() TEL0748-62-0393

TEL0748-62-0393

�����

�� ���̎ʐ^������

���쒬���|�n��Ŕ��˂��A�������ォ��͔|����Ă���Ƃ����Ă���J�u�̈��ł��B������100�~�ʒ��x�A����30cm���x�̂���Ȃ�Ƃ����ג����p�ŁA���̏㕔���g���F�ʼn��̕��������F�B

���쒬���|�n��Ŕ��˂��A�������ォ��͔|����Ă���Ƃ����Ă���J�u�̈��ł��B������100�~�ʒ��x�A����30cm���x�̂���Ȃ�Ƃ����ג����p�ŁA���̏㕔���g���F�ʼn��̕��������F�B���O�̂����́A500�N�O�ɔ��������̎傪�{�ƂɒЕ��Ƃ��Č��サ���ہA���������Ƃ������ƂŁA�w����̗��̂�����Ђ��x�u�ߍ]�Ȃ�@�Ђ��̗̂��́@������Ђ��@���ꂼ���t�́@���邵�Ȃ���v�Ɖ̂��r�݁A�ȗ��A����ƌ�����B

�H��

�H��

���ŐH����ƁA�����h���̂��镗��������B�s���b�Ƃ����h�����A���n�ł́u�������炢�v�ƌ����B

�����E���H�K��

�����E���H�K��

�Ð|�Ђ��B�h���b�V���O�B

| ���Y�K�� | 40��/�N�ԁB��40�ˁi����ؐ��Y����j�B���זʐςUha�B |

|---|---|

| ���Y�̌��ʂ� | ���Y���Ă������� |

| �͔|�̂������� | ��������ɓ��쒬�̎R�ԂŔ������ꂽ�쐶�̊�������A���肩�琶�Y�܂ł��̒n��ōs���Ă���`����B |

| ���݂̎���� | �s��o�ׂ������������������A���݂́A�Е��Ƃ��āA�Ð|�Ђ��Ƃ���JA�O���[���ߍ]�Ŕ̔��B�w�Z���H�ɂ́A�Ð|�Â��ɂ��ďo���B ���ŏo�ׂ���ꍇ�́A���X�g�����E�z�e���⒇���ɏo�ׁA�ʔ̂̒n��Y�R�[�i�[�ɂ��u���Ă��炤�B |

| �O�H�E���H�Ƃ̎���̈ӌ� | �M�ɏ��悤�ȃ~�j����̗v�]�����X�g�������炠��A�~�j������͔|���Ă���B |

| ���̑� | ��ʓI�ɂ͒Е��ɗp�����܂����A�ŋ߂ł͐��m�����ւ̗��p�ȂǐV���ȃj�[�Y�����܂�Ă��܂��B �t���Z���g���F�ŐH���邱�Ƃ��ł��܂��B �~�j����̂悤�ȏ����ȃT�C�Y�ł́A�����̏��U������A�N�x�̓_�Ŏs��Ɍ����Ȃ��_������܂����A���X�g�����Ȃǂ́A�N�x�̂悢���̂��g��������ɁA�g���肽���̂ŁA����������܂��B |

���₢���킹��

JA�O���[���ߍ]�@���쓌�x�X�@�c�_�o�ω�

![]() TEL0748-52-2212

TEL0748-52-2212