島根

出西生姜

▼ 他の写真を見る

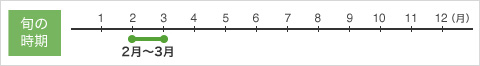

400年の歴史を持つ、幻の「出西生姜」!出雲平野の西部、宍道湖北東に八俣の大蛇伝説の斐伊川を西境にある斐川町出西地区でしか生まれない、幻の「出西生姜」。出西生姜は、繊維質の少ない美しい小ショウガで、ピリッとした強烈な辛みに加わる上品な香りと、シャキシャキとした歯ごたえの良さが小さな姿に凝縮されている。

食味

食味

ピリっと辛味が強い。

繊維質が少なく、食べやすい。

調理・加工適正

調理・加工適正

8月、9月はそのまま千切りで刺身醤油で生食可。

8〜9月半ばは柔らかいものがあり、10月は辛味が増す。

| 生産規模 | 組合全体で1町(1ha)ぐらい。 |

|---|---|

| 生産の見通し | 拡大したい気持ちはあるが高齢化のためむつかしい。 |

| 栽培のきっかけ | 大正時代からやっている。斐伊川の砂壌土のごく限られた所で栽培。 |

| 現在の取引先 | 地元の青果市場。できるだけ安く消費者に販売したいため、JAには出荷していない。 |

| 外食・中食との取引の意向 | ない。毎年、何店舗か、近隣のパン屋、お菓子屋がジャム系統に使用する。毎年1店舗づつ増えている。 |

| その他 | 送料はお客さん持ち。 |

お問い合わせ先

出西生姜組合

![]() TEL0853-72-3945(担当:永戸)

TEL0853-72-3945(担当:永戸)

津田かぶ

▼ 他の写真を見る

形状は勾玉状で、色は赤紫色、中身は白色です。

食味

食味

甘味があり、漬物に最適。

調理・加工適正

調理・加工適正

糠漬け、浅漬け、甘酢漬けなどの漬物。最近では、なべに入れることもある。

代表的な昔ながらの糠漬けは、お米を乾燥させる(はで)に干し、冷たい北風に1週間程度干した後、葉をつけたまま漬け込む。乳酸発酵によって糠のビタミンやミネラルなどが加わって栄養豊かな漬物となる。

| 生産規模 | 6ha、栽培本数30万本。(JA契約のみ) 産地は松江市(宍道湖・大橋川周辺域) |

|---|---|

| 生産の見通し | 水洗いし、500g/本を6本束ねるなど、手間がかかるため、だんだん生産者が少なくなってきており、生産量が足りない。 |

| 栽培のきっかけ | 17世紀半ば、当時の藩主松平直政が日野菜かぶが栽培されていた近江出身であった。この地に持ち帰ったところ、松江の気候風土に合って姿を変えていった。特に江戸時代末期に、津田村の立原紋兵衛によって改良が進み、勾玉状に曲がって、地上部が赤紫色の津田かぶが誕生した(名前の由来:津田村の立原紋兵衛によって改良されたかぶであることから)。 |

| 現在の取引先 | 県内の漬物業者3社、県外のサラダ加工業者。ほぼ全量が漬物の原材料。商品となる4割が地元消費。進物商材としての利用が多い。 |

| 外食・中食との取引の意向 | 足りないので、広げられない。サラダはもう少し小さい成長段階で掘るが足りないので、今は考えていない。 |

| その他 |

種について:基本は自家採種。優良系統普及推進会があり、交雑が進むと試験場から原々種を出して、採取し、契約栽培農家に供給し、系統を守っています。 松江市は玉造温泉、松江宍道湖温泉などの温泉地が多くあり、時期には、朝食の定番です。夜の飲んだ後のお茶漬けのお供としても出てきます。 |

お問い合わせ先

JAしまね くにびき地区本部

松江市大庭町735

![]() TEL0852-55-3000

TEL0852-55-3000

あすっこ

▼ 他の写真を見る

ゆでた花茎100g当たりビタミンC 67mg含有(ブロッコリー54mg)と、ビタミンCを豊富に含みます。フリーズドライ状態で保存利用できており、加工流通性も問題ありません。

ゆでた花茎100g当たりビタミンC 67mg含有(ブロッコリー54mg)と、ビタミンCを豊富に含みます。フリーズドライ状態で保存利用できており、加工流通性も問題ありません。 食味

食味

茎も葉も花も食べられ、アスパラガスのような食感と、クセや苦味がなく食べやすい。

調理・加工適正

調理・加工適正

茎も葉も花蕾も全て食べられる。なばな類だが、ほうれん草のように様々な料理に使用しやすく、食べやすい野菜として好評。

| 生産規模 | H25年で6ha。出荷量39t。売上は2千万円/年(税抜)。目標は4000万円。 |

|---|---|

| 生産の見通し | 今までは中生品種の系統(冬を超えて春しか採れない)だったが、早生系統ができたお蔭で、12月〜4月に採れるようになった(12月のなばなのように)。春先しか採れなかったものが冬も採れるようになり、生産者にとってもメリットが多い。それで、売上目標も4000万円としている。 |

| 栽培のきっかけ | 島根県農業技術センターが、平成15年に「ビタミン菜」と「ブロッコリー」の交配により育成。野菜の消費低迷で新しい品種開発で農家所得を上げるため開始した。 |

| 現在の取引先 | JA全農しまねによる一元的な生産販売。主な出荷先は、県内、大阪、名古屋の青果市場。 |

| 外食・中食との取引の意向 | すでに関東のレストランと取引していますが、少量(130g×30袋/ケース)で、遠方では配送費がかかるため、できたら近隣のレストランにも着目して頂けることを希望しています。 |

| その他 | 冬場の葉物がない時期に食べられます(冬場は単価も高い)。露地でできることも良い。女性・高齢者でも栽培できます。 |

お問い合わせ先

株式会社JAアグリ島根

![]() TEL0853-73-9577(担当:野津)

TEL0853-73-9577(担当:野津)